项目内容--项目建设六大模块

- 1

建设标准化

心理服务阵地

- 2

配备系统化大数据

心理服务平台

- 3

培养专业化社会

心理服务人才队伍

- 4

开展多元化

社会心理服务

- 5

实现规范化心理

服务机构运营管理

- 6

凝练科学化工作

成果及提升影响力

1.建设标准化心理服务阵地

以实际工作为核心,以心理学中的学科理论为依据,以工作结果最大化为目的,在社区、学校、企事业单位等相关基层组织和单位选取固定地点作为心理服务阵地,进行科学专业的装修设计,配备专业心理服务设备,探索适合本单位的心理健康与服务模式和方法,形成科学标准体系,为心理健康工作提供服务阵地,促进心理健康工作的有序开展,为居民提供专业、便利的心理服务。

我们要把社会心理服务站建设成为:

1)社会心理服务知识的宣传普及站,向大众宣传心理健康知识,提高心理自检能力和防护能力;

2)社会心理服务供给站, 为辖区内各种组织、各类人群提供有针对性、个性化的心理服务;

3)社会心态监测预警站,尤其要对辖区内可能发生的应急事件或极端行为等,及时做出分析研判,提前预警,提出措施;

4)社会氛围营造站,以此调节社会情绪,缓解社会压力,理顺社会关系,培育良好社会心态。

2.配备系统化大数据心理服务平台

根据社会心理服务体系建设的要求,采用“互联网十”的模式。即借助互联网、移动互联网、大数据、云计算等科技,为社会各类人群提供涵盖教育、咨询、测评、跟踪、预警等功能在内的全面的、系统的大数据社会心理服务平台,为社会心理服务体系建设提供专业技术支撑,满足大众更便捷、更优质、更及时的社会心理服务需求。

主要包括:

1)心理测评管理系统;

2)心理服务网站系统;

3)心理服务网校系统;

4)心理健康APP系统/小程序;

5)心理危机干预系统;

6)心理档案管理系统;

7)心理专业人才培养系统等大数据平台;

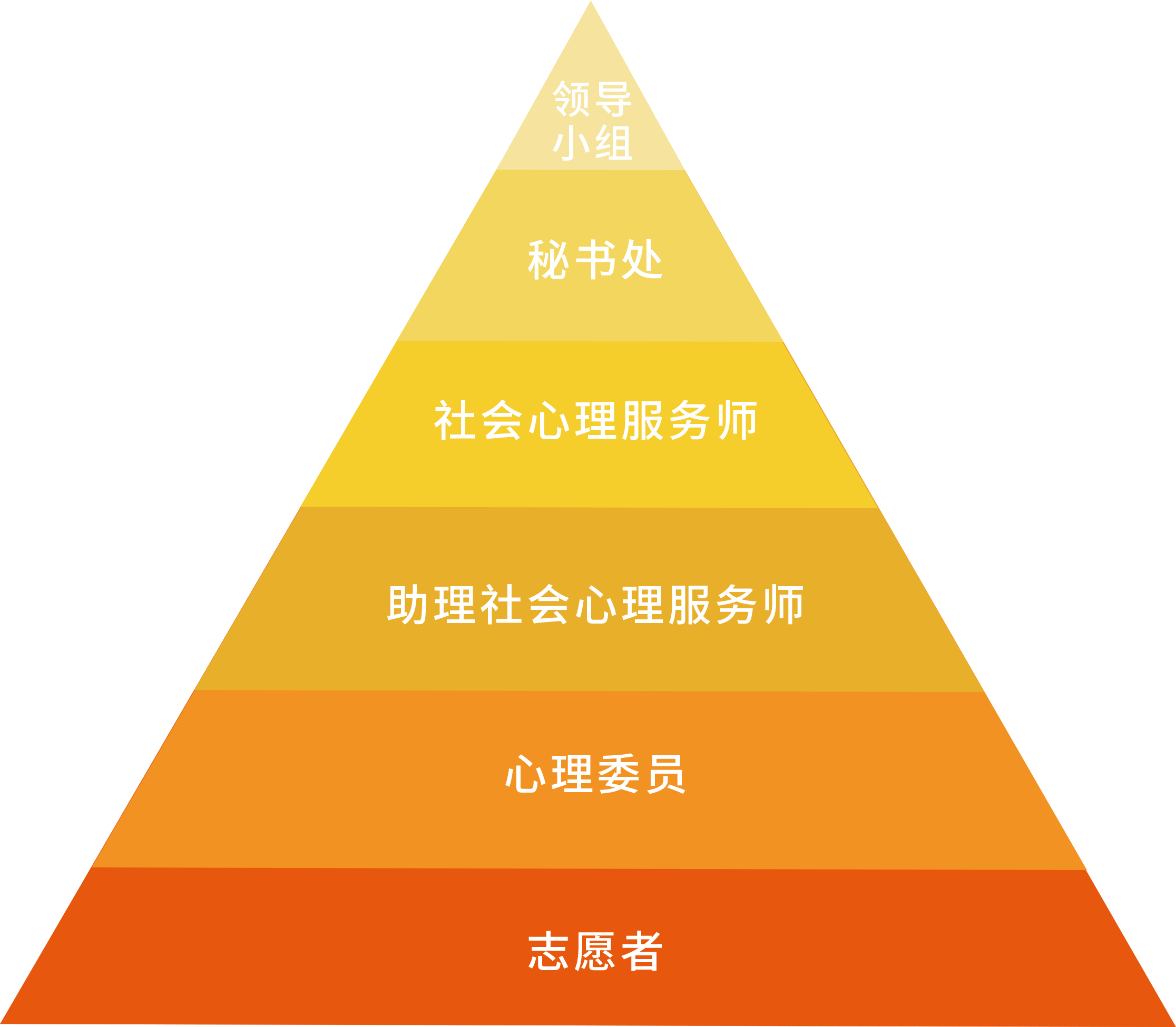

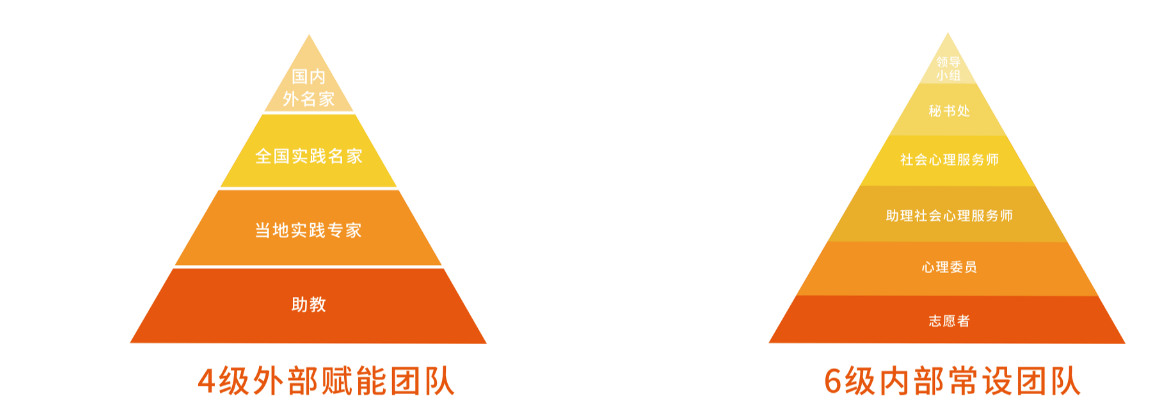

3.培养专业化社会心理服务人才队伍

采取教练式心理服务专业人才培养模式,着重培养“两大理论”和“十二项能力”。为社会心理服务阵地组建一支结构合理、职责明确、训练有素、爱岗敬业的心理服务队伍,从根本上解决人才短缺的瓶颈问题。

从实际心理服务工作内容出发,对心理服务人才队伍,按从易到难的顺序,分阶段、分层次地进行工作胜任力培养。采用线上和线下相结合的方式,涵盖面授研讨、网络学习、成长小组、实践指导、平台与工具支持等多种形式。设置“4+6”协同赋能模式,制定助力计划、晋升机制和荣誉机制,激活心理服务人员的能动性,保障心理服务工作长期、高效运行。

4.开展多元化社会心理服务

按照社会心理服务的需求,为支持并保障各地方专业人才队伍的工作开展成效,100多位专家亲自担纲,针对社会心理服务的3大领域,从不同方面开展心理服务,提高人民社会适应能力,培育良好社会心态。

1)以健康群体为主的大众心理健康服务。围绕人民群众切实关心的8个方面为切入点,设立社会心理服务平台,运用7种服务形式,进行心理知识宣传与普及、心理咨询与辅导、心理疏导与干预、社会心态预警与评估,将社会治理的理念和良好社会心态的培育,化整为零,融入到个体心理服务当中。

8个方面:心理健康、心理危机、工作压力、生涯发展、情绪心理、人际关系、子女教育、家庭关系。

7种服务形式:心理服务网站、心理服务网校、心理服务APP、预警评估、心理大讲堂、团体辅导、个体疏导

》心理知识宣传与普及:利用线上线下多种方式,宣传、普及心理健康知识,提高居民对心理健康的认知。

》心理咨询与辅导:开展心理咨询、辅导等工作,为社区居民提供心理帮助、慰藉、调适及指导。

》心理疏导与干预:重点关注遭遇重大变故、重大事件等仍处于心理危机中的重点人群,及时对不良情绪及行为实施有效的疏导与干预,最大限度地从源头上防范和降低社会风险,维护社会稳定。

》社会心态预警与评估:充分利用网格化社会服务管理平台,运用互联网、物联网和大数据、云计算等现代科技手段,培植心理测量、心理健康情况分析和心理危机评估等理念,开展居民心理健康评估、社会心理风险评估,建立和完善社会心态主动预警与评估制度。

2)以弱势、重点和特殊群体为主的心理服务。重点关注老人、妇女、儿童、残疾人等特殊人群的心理健康状况,提供有针对性的心理服务。邀请专家设立课题,总结经验、凝练成果,实现专业化、品牌化、可复制化。

3)以工作人员服务团队为主的心理服务支持。提供自我心理健康调试、工作技能提升、社会治理问题解决、心理服务志愿者培养等4个方面的心理服务支持。

自我心理健康调试:掌握必要的心理健康技能,提升自我心理健康,加强职业认同,培养职业自豪感。

工作技能提升:学会运用心理技术和方法,提高工作能力,提高社会认同度,成为良好心态的积极建设者。

社会治理问题解决:政府职能部门与心理服务师协同解决社会治理问题,如:以专项开案的方式解决上访问题,化解矛盾,实践发现,上访群体的一般都伴有子女教育、家庭矛盾、工作等方面的冲突,心理服务师从子女教育、家庭关系、工作等方面切入,建立信任关系,协助政府职能部门解决社会治理问题。

培养部分心理爱好者,成为心理志愿者,供用本职工作岗特殊性,更好的开展心理服务工作。

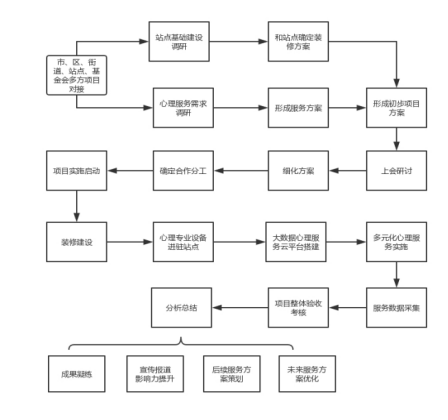

5.实现规范化心理服务机构运营管理

为社会心理服务站点以及地方心理机构提供专业指导,提升专业及运营人员服务能力,对社会提供标准规范化的心理服务;组织定期的工作评估,为机构的产品、管理、服务等提供发展建议与指导;提供平台支持,在遵循保密原则的基础上,协助建立征信机制、工作对接机制、业务监督机制等,促进地方及机构心理服务体系建设网络的完善。同时使其具备健全的工作职责、规章制度、服务标准、服务流程、专业考核、晋升、档案管理、设备管理等制度,完善的心理产品及社会心理服务方案,长效的运行机制,保障地方社会心理服务体系建设工作的顺利开展。

运营管理流程:

运营管理制度(包括但不限于以下内容):

1)工作制度,办公室日常管理、来访者接待评估、咨询师工作规范、案例记录与督导。

2)培训制度,有计划地开展理论培训、技术培训、督导培训。

3)职业道德规范,熟知社会心理有关法规制度、严守保密原则、知情同意原则,遵守社会心理职业伦理与职业责任。

4)档案管理制度,做好档案资料的鉴定、归档、整理、管理、移交、销毁等工作。

5)设备管理制度,做好设备的使用、管理和维护工作。

6.凝练科学化工作成果及提升影响力

根据各地社会心理服务体系建设实际工作开展情况,联合合作机构,组织心理服务领域的专家、学者成立课题研究小组,围绕心理服务过程中热点、难点、焦点问题进行理论研究、实践探索和应用验证,通过论文刊发、工作成果报告,总结盘点,举行研讨会、行业峰会、纸质媒体及网络新媒体等多种形式进行宣传,立体展示工作成果,树立典型,打造示范效应,科学引领社会心理服务体系建设的各项工作,为推动全民心理素质的提升提供理论依据。同时构建项目品牌美誉,提升心理服务影响力,促进心理服务全民积极参与的良好氛围,带动全国范围内的心理服务体系建设工作。

出版《***区优秀成果文集》

出版《***区心理健康开展报告》

论文发表及成果发布:报纸、权威网站、媒体、出版等

其他学术成果研究

全国优选5家媒体助力宣传,进行跟踪报道,扩大当地心理服务知名度

借助权威媒体、权威机构,为社区提供优秀成果展示的平台,宣传优秀成功经验