项目理念

- 一个中心

- 两个理论

- 三个层面

- 四个原则

- 五个模式

- 六个目标

- 七种形式

- 八个方面

一个中心

社会心理服务体系建设以“党政主导、民众受益、专家参与、机构发展”为中心。确保方向正确,目标明确,服务专业,执行高效,倡导多方参与、多方受益,为民众提供方便、可及的心理服务。

党政主导:加强社会心理服务体系建设,是习近平总书记在党的十九大提出并要求构建的,是党和政府交办的民生实事。社会心理服务体系建设项目始终坚持在党政主导下,努力建设更高水平的平安中国,推进国家治理体系和治理能力现代化,加快实施健康中国战略,维护社会和谐稳定。

民众受益:社会心理服务体系建设项目以人为中心,满足民众多样化的心理服务需求,改善公众心理健康状况,提高国民心理素质,促进公民身心健康和人际和谐,提升公众幸福感,安全感和获得感。

专家参与:社会心理服务体系建设项目联合国内外高校及科研专家、地方一线优秀实践工作者开展专业学习与提升、实践指导与示范服务、人才培养。坚持理论指导,专业引领,确保心理服务工作科学有序开展,保障社会心理服务体系建设工作的系统性、专业性和实效性。

机构发展:社会心理服务体系建设项目为社会心理服务机构提供三年规范化的专业扶持和运营管理服务,协力解决社会心理服务中的相关问题,缓解政府及相关领导部门的工作及管理压力。倡导多方参与,专业的人做专业的事,促进社会心理服务向专业化、标准化、职业化、产品化、品牌化、行业化发展。

两个理论

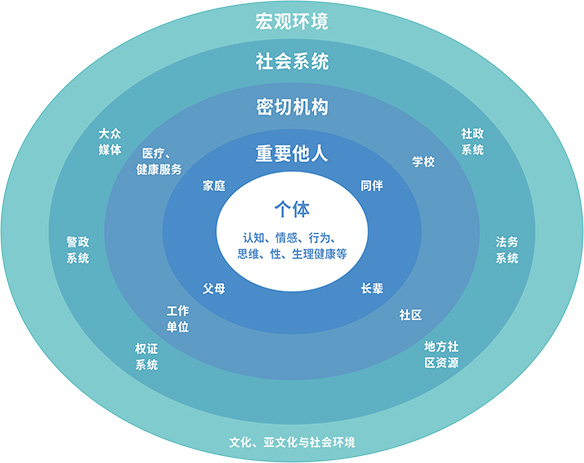

心理服务生态系统理论

社会心理服务体系建设项目依据生态系统理论,在服务个体的同时,服务重要他人及与生活、工作、学习密切关联的社会机构,激活多角色协作赋能,建立起社会支持网络,促进心理健康发展,构建“我为人人,人人为我”的心理服务生态系统。

全人发展理论

社会心理服务体系建设项目依据全人发展理论,把人的全面发展、潜能充分发挥和人格完善作为追求目标,着眼人的精神、智能、体能、事业、情绪、社交等方面,提升社会适应能力,促进身心健康全面发展。

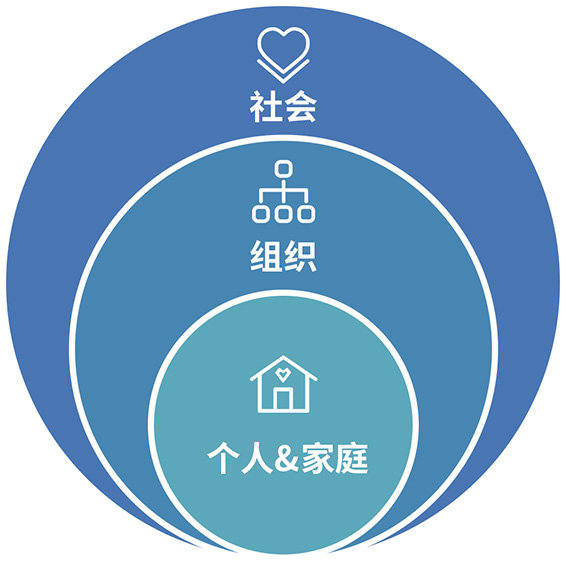

三个层面

社会心理服务体系建设项目为个人与家庭、组织、社会等3个层面提供服务,实现:

个人&家庭:心理健康、能力提升、家庭幸福等

组织:文化建设、凝聚力、执行力、团队精神等

社会:自尊自信、理性平和、积极向上、亲善友爱的良好社会心态,社会治理等

四个原则

社会心理服务体系建设规划、工作实施,遵循系统性、递进性、长效性、可操作性等四个基本原则:

系统性:着眼所有人的所有问题,进行循序、系统、连贯的服务

递进性:内容逐步递进,深入引导解决多层次问题

长效性:从理论、机制、执行、保障、管理、考核等方面具备可行性、可持续性,确保长效运行

操作性:流程规范,机制保障,资源支持,让更多人好执行、执行好

五个模式

教练式人才培养模式:从工作需求出发,分解工作任务,针对性培养心理服务工作胜任力,组建一支结构合理、职责明确、训练有素、爱岗敬业的社会心理服务队伍。

主管式协同赋能工作模式:“4+6”协同赋能,工作安排、工作指导、工作评价、绩效考核、荣誉晋升,多角色协同配合,确保工作结果和服务效果。

生态式服务多角色模式:围绕服务对象设计,在服务个体的同时服务重要他人,优化心理服务微环境。

管家式服务资源支持模式:整合工作所需资源(系统化、海量的音、视、图、文、方案、手册、平台等),帮助心理服务工作者迅速上手,开展工作,实现共建、共治、共享。

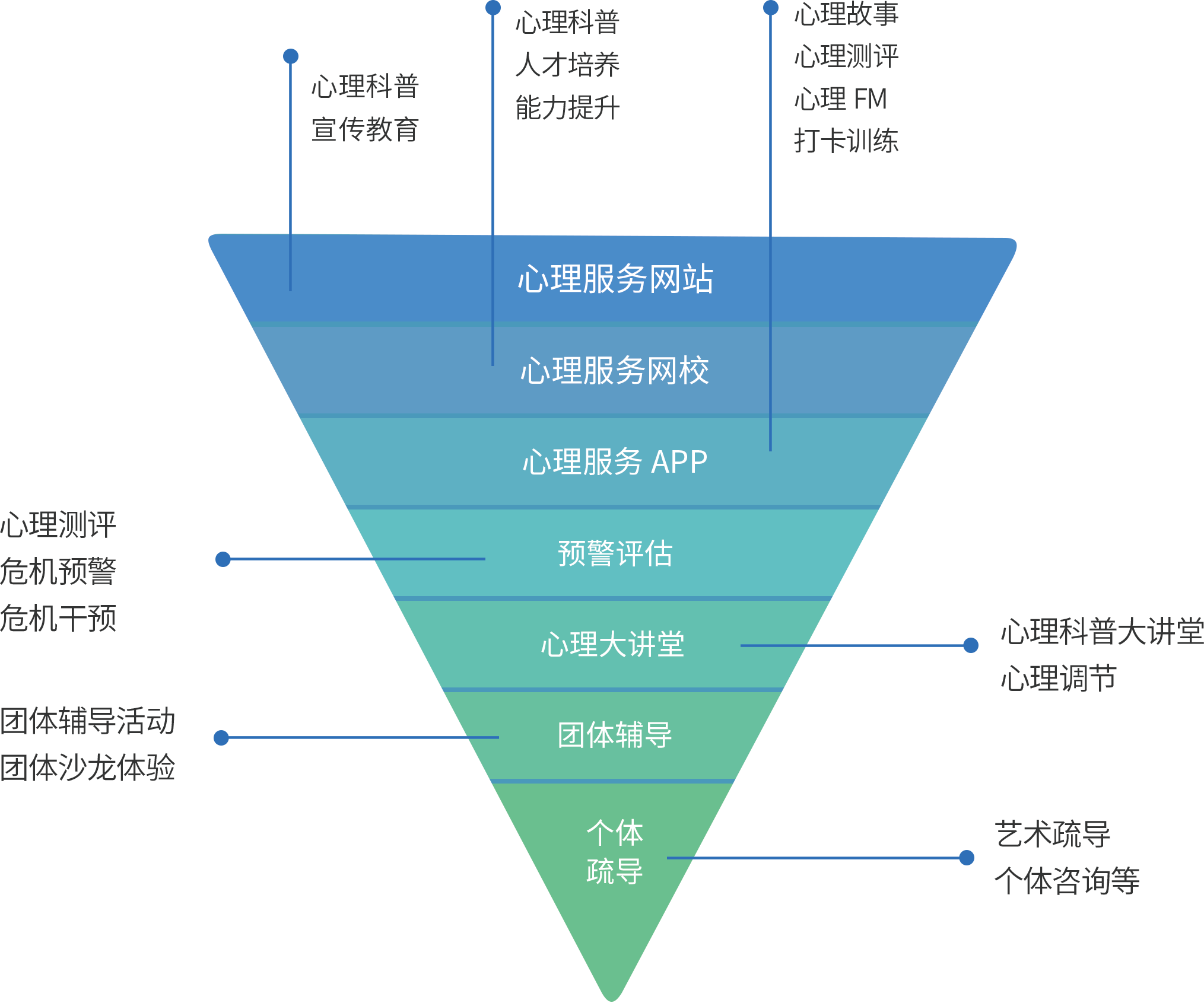

漏斗式精准服务模式:根据社会心理服务的工作难度、服务覆盖面等,将心理服务工作内容分解,工作形式分级,建立覆盖全员且层层筛选的服务机制,拒绝瞎子式、浪费式服务,提升社会心理服务工作效能,让有限的资源服务精准人群。

六个目标

有形:通过服务站点、互联网、教材手册、心理产品等载体,心理服务能让人民看得见、摸得着、感受得到;

有效:有人气、有口碑、有肯定、有获得感和幸福感

有面:力争3-5年实现心理服务社区居民全覆盖

有点:服务内容有特点、有亮点、有重点

有标准:可管理、可量化、可考核、可督导

有模式:建立可复制、可推广的心理服务模式(基本体系、基本保障、基本力量、基本服务、基本制度)。

七种形式

点面结合、精准服务。在“量”上能够服务人民的海量心理需求,在“点”上针对重点工作目标,解决难点问题。围绕心理卫生教育、心理健康促进、心理预防、心理疏导、心理咨询等层面,开展团体与个体相结合、咨询与转介相配套的多种心理服务形式。

八个方面

社会心理服务体系建设项目从与人民群众生活、工作、学习等密切相关的8个方面切入,开展心理服务工作,培育良好的社会心态,达成组织和谐、社会稳定等社会心理服务目标,涵盖以下工作内容:心理健康、心理危机、工作压力、生涯发展、情绪心理、人际关系、子女教育、家庭关系。